配当政策とは。配当性向とDOEの違いを解説。

企業が株主に対して行う配当は単なる利益分配ではなく、企業から株主への宣誓(コミュニケーション)でもあります。調べてみると投資家(株主)目線の資料が多かったので、企業側の目線で記事をまとめました。

企業にとって配当政策や配当方針は、投資家との情報の非対称性を埋めるための重要なコミュニケーションツールになります。定めた政策は企業の財務状況と将来性を市場へ示す重要なシグナルになります。

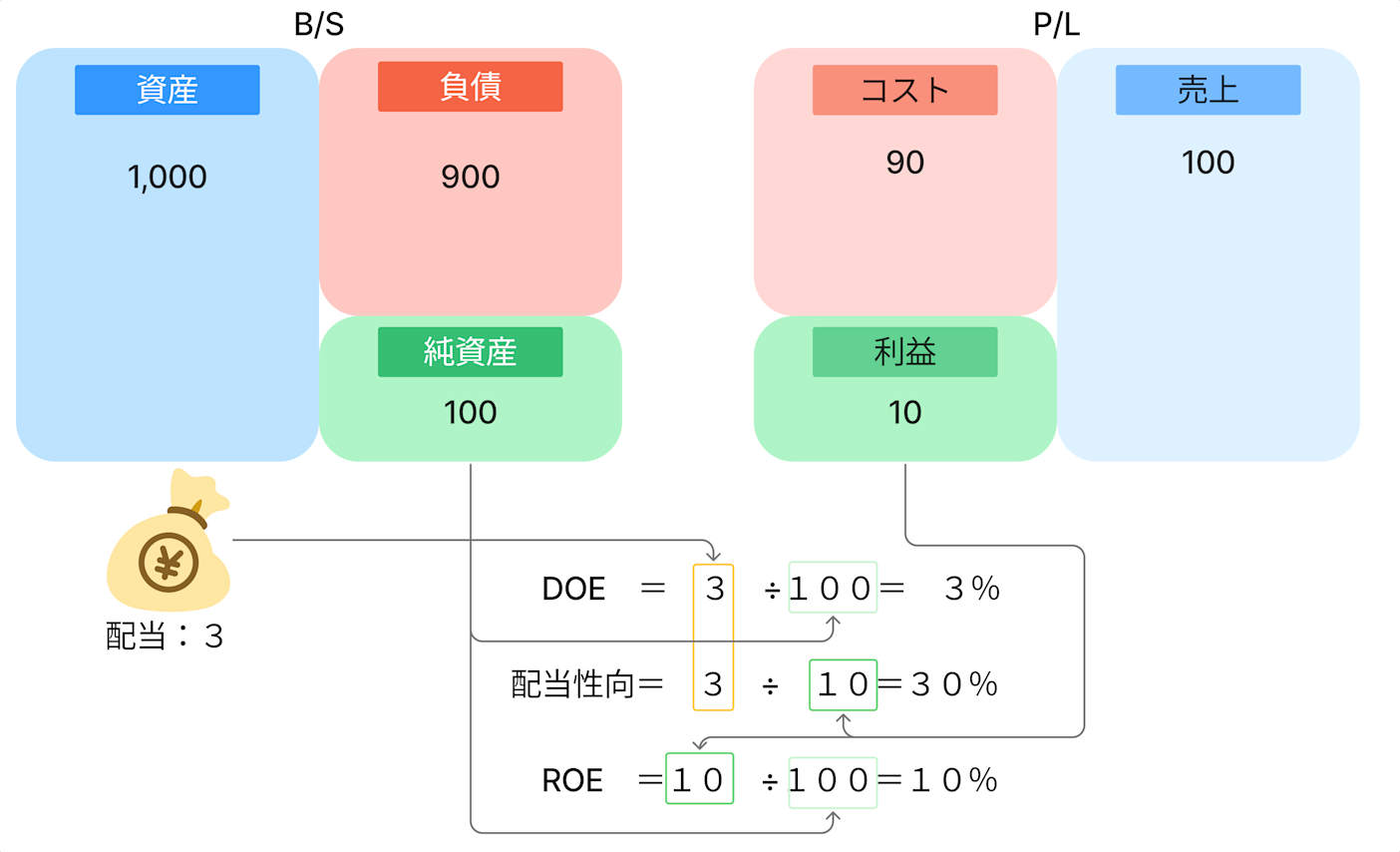

1.配当性向(Dividend Payout Ratio)

配当性向(%)=(配当金支払総額÷当期純利益)×100

配当性向(%)=(1株あたりの年間配当金:DPS)÷(1株あたり純利益:EPS)×100

その期の純利益(税引後)のうち、配当金でいくら支払いに充てるかを示す指標で以下の特徴があります。

・認知度の高さ:伝統的に長く・広く知れ渡っている手法で馴染み深いです。

・利益(P/L)との連動性:配当と登記の利益が直接的に連動するので、企業の収益状況と株主還元の関係がわかりやすい

・変動性:利益連動のため、突発の不況や売上不振により想定金額が変わる可能性があります。利益連動のわかりやすさ(透明性)の裏返しになります。多くの投資家は配当金に対し安定性を求める(6月にXXX円配当収入があるだろう等)傾向があり、突然の配当減額情報は、例え当初の配当性向と同じ率だったとしても嫌がられます。

・高い配当性向:投資家にとっては喜ばしく思われますが、将来の成長に必要な研究開発や設備投資、人材確保のための資金不足に感じられる可能性あり、企業の持続的な成長余地に疑義が持たれる。

・低い配当性向:必ずしも悪い企業ではなく、成長段階にある業種や、事業拡大・新規投資を優先している企業は低くなる傾向がある。

2.DOE(Divided on Equity)

DOE(%)=(配当金支払総額÷株主資本)×100

企業が株主から預かっている株主資本(純資産=総資産-負債)に対し、どれだけ配当するかを示す指標で、近年、配当性向と並んで、もしくは置き換わる指標として注目を集めています。

一時点の残高であるストックのB/Sが指標となるため、どの時点のB/Sを参照するかで数字が変わりますが、一般的には年度末の残高が利用されます。企業ごとに期中平均を活用するなどの例もあります。株主資本の定義も異なりうるので、少し注意が必要です。

DOE(%)=(配当金支払総額÷当期純利益×当期純利益÷株主資本)×100 ROE=当期純利益÷自己資本。株主資本≒自己資本とすると

DOE(%)≒(配当性向×ROE)×100

よってDOEは伝統的な配当性向に資本効率(ROE)の要素を掛け合わせた指標とも言え、以下の特徴があります。

・安定性:分母が株主資本で、単年度の損益によって大きく揺らぐことはありません。よって、単年度の損益が分母の配当性向に比べると圧倒的に安定性が高まります。

・利益感応度の低下:安定的な配当となるがゆえに、単年度の突発的な特需による好調な利益に対しては配当額が少なくなってしまいます。安定したことによる影響があるわけです。

・資本(B/S)との連動性:株主資本をいかに効率的に活用して利益を生み出したか、という要素を含むので、昨今の資本効率を意識した経営に連動している。

・複雑さ:配当性向と比べると、DOEはROEとの関係も出てくるので、少し複雑に思われる可能性がある

3.日本企業の情報

大和総研の資料によるとTOPIX500企業の配当において、2023年度の配当性向は36.5%、DOEが3.3%とのことです。また、総還元性向は48.2%とのことです。

日本企業は長らく配当性向を中心に考え、30%程度といった考えが主流でした。が、欧米では40%以上であることも多く、相対的な低い傾向も指摘されてきました。

DOEを基準とすることで改善されるかは別として、資本効率の意識が加わっているため、東証や投資家が求めるガバナンス改革に沿った動きであると考えられます。

4.総還元性向

総還元性向(%)=(配当金支払総額+自己株式取得額)÷当期純利益

配当性向の分子に自己株式取得額を織り込んだ株主向けの指標となります。より包括的になり、どれだけ株主を手厚く報いているかを示す指標です。

大切ですし重要ですが、結局は単年度のその時点で株主だった人たちだけへの効果でもあります。政策保有株の売却等で得た余剰資金を自己株取得の原資にする企業が多かったのではと思いますので、今後も定常的に自己株取得が活性化していくかは気になるところです。

5.配当政策について

指標の話ばかりでしたが、代表的な配当政策についてまとめます。

・累進配当政策:1株当たりの配当金を減らさない(維持)もしくは増やす(増配)を基本とした配当政策。業績が一時的に悪化した場合でも減配しないことを原則とし、株主に対し非常に強いコミットメントを示す政策。

株主や投資家からすると魅力的な企業で安心して投資できますが、コロナや様々な経済危機で業績が悪化しても配当維持するために借金が必要、となるリスクもあります。

・安定配当政策:累進ほどではないものの、安定的な配当を維持・継続する政策です。下限値を設定する場合などもあります。(ミニマム配当の設定)

・特別配当や記念配当:創業X周年といった記念を理由にしたスポットの配当です。安定配当を目指す企業も一時的な好業績の時に特別と称して、一時的に配当で還元するといった手法をとることもあります。

が、一時的に上がった配当でも翌年下がるとネガティブに捉える場合は、自己株買いをする企業もあると思います。

ご一読、ありがとうございました。