社債実務の解説(社外関係者・他社分析付)

調達手段の1つである社債発行業務をポイントごとにまとめてみました。次は社外関係者情報です。また、他社がどうしているかの分析情報もしてみました。

分析データは日本証券業協会が統計データを利用しました。統計データ(2024年度)の債権区分:社債の抽出情報です。なお、本データ加工時点では総額13兆円(24年4月~24年12月)となっています。

1.主幹事証券の選定(証券会社)

社債を発行するには証券会社の力が不可欠で二人三脚で活動します。

そこで主幹事証券会社(事務幹事証券・事務主幹事証券)とは社債の発行の引受・販売・事務手続きなどを代行し、発行後の情報開などを支援する証券会社のことです。

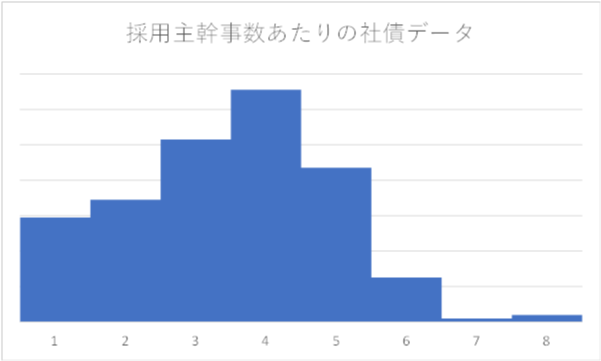

日本証券業協会のデータによると、1つの社債に対し平均3.4社の証券会社を主幹事として任命していました。分布は以下のようになっており、3~5社を採用する企業が6~7割というところで、多くは複数の証券会社を任命します。

主幹事証券の中でもリーダーとして中心的な役割を果たす証券会社はトップレフトと呼ばれます。

日本証券業協会のHPのデータでも主幹事証券が複数社あることがわかりますが、その中でもリーダーを一番左側に記載するためです。

トップレフト以外の主幹事のことを共同主幹事と呼んだり、主幹事には載らないけれど、引き受けをする平幹事やシンジケート団で参画する証券会社もいます。

他にも海外とのつながりが大きい企業は外資系の証券があったりと各社の意向を感じられる配置になります。

ともあれ証券会社はトップレフトになるべく社債発行前は多様な営業活動をしてくるかと思います。

2.財務代理人(社債管理者)の情報

社債発行時は社債管理者を設置しなければならないと会社法第702条で定まっており、基本的には銀行や信託銀行が務めます。

弁済の受領として、社債管理者が発行体から受領したお金を、債権者に分配をしたり、債権の保全その他の社債管理を業務とし、万一社債がデフォルトになってしまった際の対応等をしてくれます。

投資家保護のための仕組みであり、例えば社債を発行した企業が倒産したり、返済が滞りそうになったときに、債権者(投資家)の変わりに裁判所に申し立てたり、債権者集会を運営したりと活躍してくれます。

ただし、会社法施行規則第169条の例外規定にて財務代理人の設置でも可としています。

例外1.各社債の金額が1億円以上である場合=プロ投資家の除外。1億円も拠出できる投資家はプロの投資家だから保護しなくても何かあったら自分で対応できるでしょ、という例外です。

例外2.当該社債の総額を当該社債の最低金額で除して得た数が50を下回る場合=少数投資家の保護。例えば10億円の社債を1億円単位で買う場合は10億円÷1億円=10人の少数投資家となるので保護をしますが、10億円の社債を2,000万円単位で買う場合は10億円÷2,000万円=50人分のとなるため、この規模以上ならば社債管理人は不要でしょ、という例外です。

現在、社債発行体の多くは社債管理者ではなく財務代理人を設置しています。

財務代理人とは発行体の事務手続きの代理人機能のみを有しており、会社法上の義務や権限はありません。よって投資家保護の役割もありませんが、実務面では社債発行に伴う証券保管振替機構(ほふり)との連携や、投資家への利払い等の実務面の重要な役割を担っています。

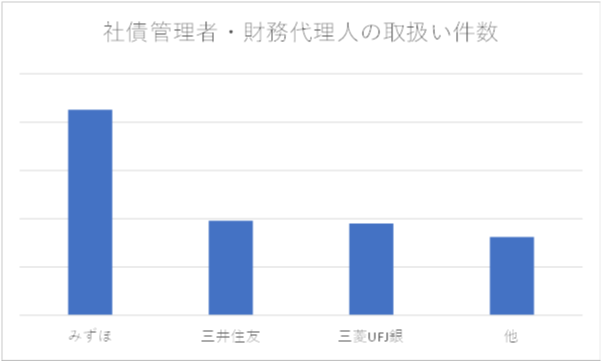

日本証券業協会のデータを見ると7割ほどが財務代理人で、3割(電力や道路といったインフラ系)が社債管理者でした。特殊法人・要件がない限りは財務代理人の設置会社ばかりです。

具体的な会社はメガバンク3社が他社を圧倒しており、その中でもみずほ銀行が段違いの取り扱い量でした。

3.格付機関の取得

社債発行時に信用格付(長期個別債務格付)を格付機関から取得することが一般的です。社債の元利払いの確実性の表明となり、投資家が投資判断を行う際の重要な指標・・・らしいのですが発行体格付があるならそれで充分ではと思ってしまうところです。

ともあれ、格付が高い方が低い利率で資金調達できる可能性が高まります。

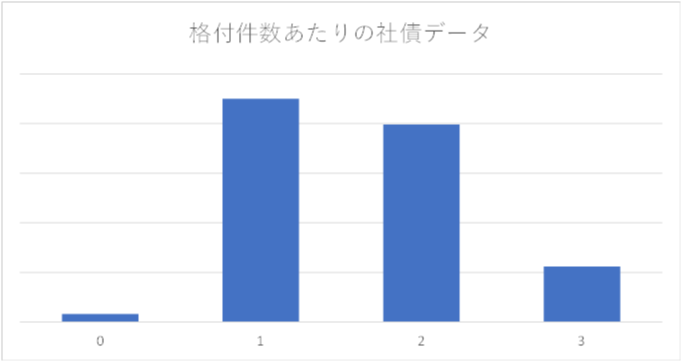

ほとんどの企業が基本日本の格付機関(R&IとJCR)の1~2社に信用格付けを付与してもらっています。

日系が2社しかないため、3社あるところはS&PやMoody'sといった海外の格付機関を採用しています。

4.コンフォートレター(監査法人)

コンフォートレターは監査人が発行会社の財務情報について調査を行い、その結果を主幹事証券会社と発行体に報告するレター(書簡)のことです。

法令等はなく日本証券業協会や公認会計士協会の自主規則という扱いですが、実務上の慣行として広く定着しています。引受証券会社にとっても引受判断に繋がっており、投資家保護の観点からも重要な役割を担っています。

コンフォートレターに記載する内容の大枠は

①過去の監査済みの財務諸表に変化した情報はないか

②財務諸表以外の財務数値の数字は正確な情報か

③直近の監査後の企業活動において財務数値に大きな変動がないか

といった観点の質問のため、企業の監査法人に依頼することがほとんどです。

コンフォートレターは通常、2度にわたって作成されます。

1つ目は、先に確認できる①と②の内容を先んじて実施します。

2つ目は、③を含めて事前に合意した期日ぎりぎりまで財務数値の変動がないかを確認し、実施されます。

このように業務効率も考慮した仕組みになっていますが、③等を含め確認のために、監査人も内容のチェックとして社内の経理への確認や、書類の提出を要求しますので、なかなかに作業負荷が発生します。

円滑な資金調達のためにもゆとりあるスケジュール設定にご注意ください。

また、急にコンフォートレターを依頼されると監査人も時期によっては業務負荷の観点から対応が厳しくなってしまいますので、事前にスケジューリングといったやり取り(根回し)をしておくことも重要です。

ご一読ありがとうございました。次は審査・マーケティング対応についてまとめます。